À rebours des jugements tout faits, « La Cigale et la Fourmi » continue de hanter les esprits, de la cour de récréation aux débats d’idées les plus pointus. Son secret ? Une ambiguïté tenace, un texte bref mais tranchant, où chaque mot semble peser plus lourd qu’un hiver sans pain.

Plan de l'article

Pourquoi « La cigale et la fourmi » fascine-t-elle encore aujourd’hui ?

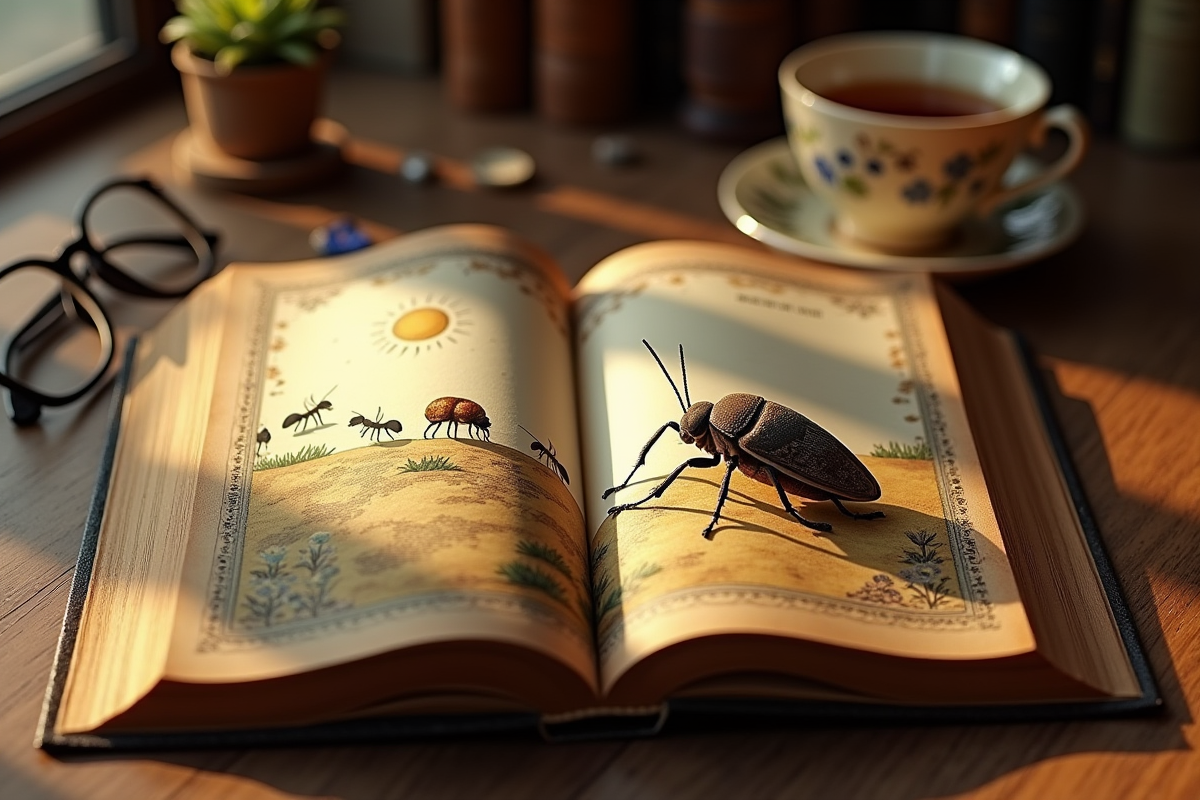

La permanence de La Cigale et la Fourmi, fable écrite par Jean de La Fontaine en 1668, n’est pas un hasard. Cette pièce maîtresse du premier recueil des Fables de La Fontaine s’impose comme l’un des textes les plus étudiés en France, de l’école primaire jusqu’aux bancs universitaires. L’évidence de sa notoriété interroge : comment un récit si bref, extrait du Livre I, parvient-il à traverser les siècles, à susciter débats et réinterprétations ?

La fable concentre dans ses vers une tension universelle. L’opposition entre la cigale, figure de l’artiste insouciant, et la fourmi, incarnation de la prévoyance, dépasse le simple affrontement moral. Elle cristallise une interrogation sur la place du travail, de l’art et de la solidarité dans la société. Le texte, par sa concision, laisse une marge considérable à la lecture critique. Chacun y projette ses propres valeurs, ses propres doutes. La Fontaine, en distillant une morale à demi-mot, laisse le lecteur face à ses contradictions.

La résonance de cette fable chez les français tient aussi à une dimension identitaire. Le récit s’inscrit dans une tradition littéraire qui valorise la subtilité, le goût du débat, l’ambiguïté morale. Les fables de La Fontaine, et celle-ci en particulier, servent de miroir à la société. Elles offrent un terrain d’analyse inépuisable, où se croisent littérature, histoire, économie et éthique.

Quelques repères pour saisir la portée de ce texte :

- Jean de La Fontaine a écrit « La Cigale et la Fourmi » en 1668.

- La fable fait partie du Livre I des Fables de La Fontaine et demeure une référence majeure en France.

Le face-à-face entre insouciance et prévoyance : décryptage des personnages

Deux forces s’affrontent, chacune campée dans son rôle, sans jamais vraiment dialoguer. D’un côté, la Cigale qui vit dans la spontanéité, la création, presque dans l’urgence du moment. Elle chante, elle se donne tout entière à l’instant, quitte à négliger demain. Derrière cette image, La Fontaine dessine le portrait de l’artiste, du poète, de celui qui préfère la lumière du présent à l’ombre du futur. Mais cette légèreté a un prix : la dépendance à autrui, la précarité, la fragilité face aux tempêtes de la vie.

En face, la Fourmi campe la discipline. Elle incarne la logique du travail sans relâche, la planification, la prudence. Pas d’écart, pas de place pour la fantaisie : chaque effort est consigné, chaque ressource mise de côté. Le refus d’aider la cigale n’est pas qu’une question de morale ; c’est l’expression d’un monde qui hiérarchise la prévoyance, la rigueur, l’individualisme. On ne pénètre jamais ses pensées : elle tranche, statue, exclut, sans états d’âme apparents.

À travers ce duo, La Fontaine fait jaillir une question qui brûle encore : la fourmi, modèle du succès matériel, ne court-elle pas le risque de l’inhumanité ? La cigale, rejetée, expose la dureté d’une société peu encline à la solidarité. Ce n’est pas qu’un choc de tempéraments, mais bien un affrontement entre deux visions du monde, entre rêve et nécessité, entre marge et norme.

Pour mieux cerner ce duel, voici les traits marquants de chacun :

- La Cigale : insouciance, art, pauvreté, dépendance.

- La Fourmi : travail, prévoyance, autorité, matérialisme.

La Fontaine ne donne pas la clé. Le récit reste ouvert, invitant chacun à relire, à douter, à choisir son camp, ou à refuser de trancher.

Une morale ambiguë : ce que La Fontaine nous invite vraiment à comprendre

La fable « La Cigale et la Fourmi », née de la plume de Jean de La Fontaine en 1668 puis glissée dans le Livre I des Fables, s’écarte volontairement de la leçon toute faite. Loin de l’évidence, elle laisse place au trouble, au questionnement. Faut-il vraiment applaudir la fourmi pour sa gestion exemplaire, ou bien déplorer son absence de générosité ? La Fontaine ne tranche jamais. Il sème le doute, il ébranle les certitudes.

La morale implicite de la fable interroge la frontière, si fine, entre prudence et repli sur soi. La fourmi, championne de l’anticipation, porte aussi une part de froideur sociale. La cigale, condamnée à l’hiver, garde la résistance de l’art et du chant, même dans la misère. Le lecteur ne reçoit aucune consigne, aucune morale martelée. Il doit se débrouiller avec le tiraillement entre l’éloge du travail et la mise en cause du refus de partager.

Pour saisir la richesse des interprétations possibles, quelques pistes s’imposent :

- Travail ou plaisir ? Le texte ne tranche pas, il suggère.

- Solidarité ou individualisme ? La question reste suspendue.

Ce que La Fontaine propose, c’est de penser l’équilibre, toujours fragile, entre nécessité et désir, entre calcul et invention, entre société et individu. La force du récit réside dans cette tension, dans cette absence de réponse définitive. C’est cette modernité-là qui fascine et qui dérange, génération après génération.

Résonances modernes : comment la fable éclaire nos choix contemporains

À chaque époque, « La Cigale et la Fourmi » tend un miroir à la société. Si la version de La Fontaine, inspirée d’Ésope, pose la question du travail, de la prévoyance et de la solidarité, elle reste d’une actualité brûlante. Derrière la façade animalière, le fabuliste dépeint un univers où la logique marchande et la discipline du mercantilisme règnent en maîtres.

La fourmi, modèle du classicisme, évoque la rationalité, l’accumulation, la gestion méthodique prônée sous Louis XIV. La cigale, elle, rappelle la liberté des artistes, l’insoumission, la vie à la marge. Ce clivage traverse les siècles et se retrouve aujourd’hui dans la tension entre efficacité économique et défense de la création. Des politiques publiques aux débats sur la culture, la fable offre une grille de lecture toujours pertinente.

Pour comprendre la portée contemporaine de la fable, deux aspects s’imposent :

- Anthropomorphisme : il permet à La Fontaine de transposer les rapports sociaux et de critiquer, sans le dire, une humanité trop sûre d’elle-même.

- Morale implicite : la fable refuse d’assigner un modèle, laissant ouverte la question du partage et de la responsabilité collective.

« La Cigale et la Fourmi » n’a rien d’une histoire à dormir debout. Elle oblige à reconsidérer la place de l’artiste, la dureté des règles économiques, la nécessité de bâtir autrement le lien social. Plutôt que d’imposer un choix, La Fontaine invite chacun à interroger sa propre position. Entre la sécurité chèrement acquise et la folie du chant, il y a toute une société à inventer.